Издавна из самого заурядного материала русские мастера могли сотворить произведение искусства. И сегодня не перевелись такие умельцы. В руках мастера-звонаря Александра Жихарева холодная безмолвная бронза приобрела способность петь, согревая сердца людей божественными по красоте звуками.

Приходите по выходным в парк Коломенское. Еще на дорожке, у церкви Казанской иконы Божией Матери, вы услышите, как переговариваются старинные дубы и липы, как вторит им ветер над изгибом Москвы-реки, как ликует все сущее, растворяясь в небесной лазури и лучах щедрого солнца. Сливаясь в один аккорд, поющая бронза разносит волшебную мелодию, издалека напоминающую колокольный перезвон. Однако, подойдя поближе, к пригорку подле храма Вознесения, вы уловите разницу: звук этот тоньше, мягче, богаче, многослойнее и пронзительнее колокольного.

В отличие от колокольного звона, отрывистого, устремленного ввысь и принадлежащего небу, эта музыка более плавная, она будто стелется по земле, нежно обволакивая все на своем пути и проникая вглубь души.

Александр Жихарев создал свой не-повторимый, поражающий чудесной умиротворяющей музыкой инструмент всего двадцать лет назад. Его звонница — большая деревянная рама, на которой на мягких веревочных подвесах — плоские прямоугольные бронзовые пластины — била. Их размер — от нескольких сантиметров до метра. Чтобы извлечь звук, по ним нужно бить специальными молоточками. Обычно используют одновременно три-четыре звонницы с билами разного калибра. На них могут играть несколько звонарей, создавая удивительное многоголосное произведение. Сам автор никак не может придумать название своему детищу, поэтому пока Жихарев и его единомышленники обходятся достаточно громоздким названием «звонница из бил (плоских колоколов)».

Само слово «било» — древнерусское и напоминает о родителе, предтече колокола. Корень этого слова указывает на то, что это был ударный инструмент, наподобие барабана. Однако отождествлять изобретение Жихарева с древне-русским билом — грубая ошибка, между ними существует принципиальная разница.

И повелел Сергий звонить в било

Била существовали не только в Древ ней Руси: в Средние века их можно было встретить во всех православных странах, в Грузии, Армении, Эфиопии, в странах Ближнего Востока и на Севере Африки. В каждой стране била называли по-своему. А назначение всех бил было одинаковым: ударами созывать людей на общее дело — молитву, трапезу, оповещать о тревоге, пожаре, горе и радости.

Била имели самую разную форму: коромысло, трапеция, овал, даже ангельские крылья. Делали их из дерева, камня, меди, чугуна. В иудейских синагогах в Средние века использовали деревянные била в форме рога. Как повествует один из ранних хадисов, христианское било едва не было заимствовано мусульманами: Мухаммед был поставлен перед выбором, использовать ли било — накус или еврейский рог шофар, но все же предпочел созывать на богослужение голосом (азан).

В христианской традиции била появились в первые века в Римской империи, где было принято созывать народ к молитве при помощи удара колотушками по деревянным или каменным доскам.

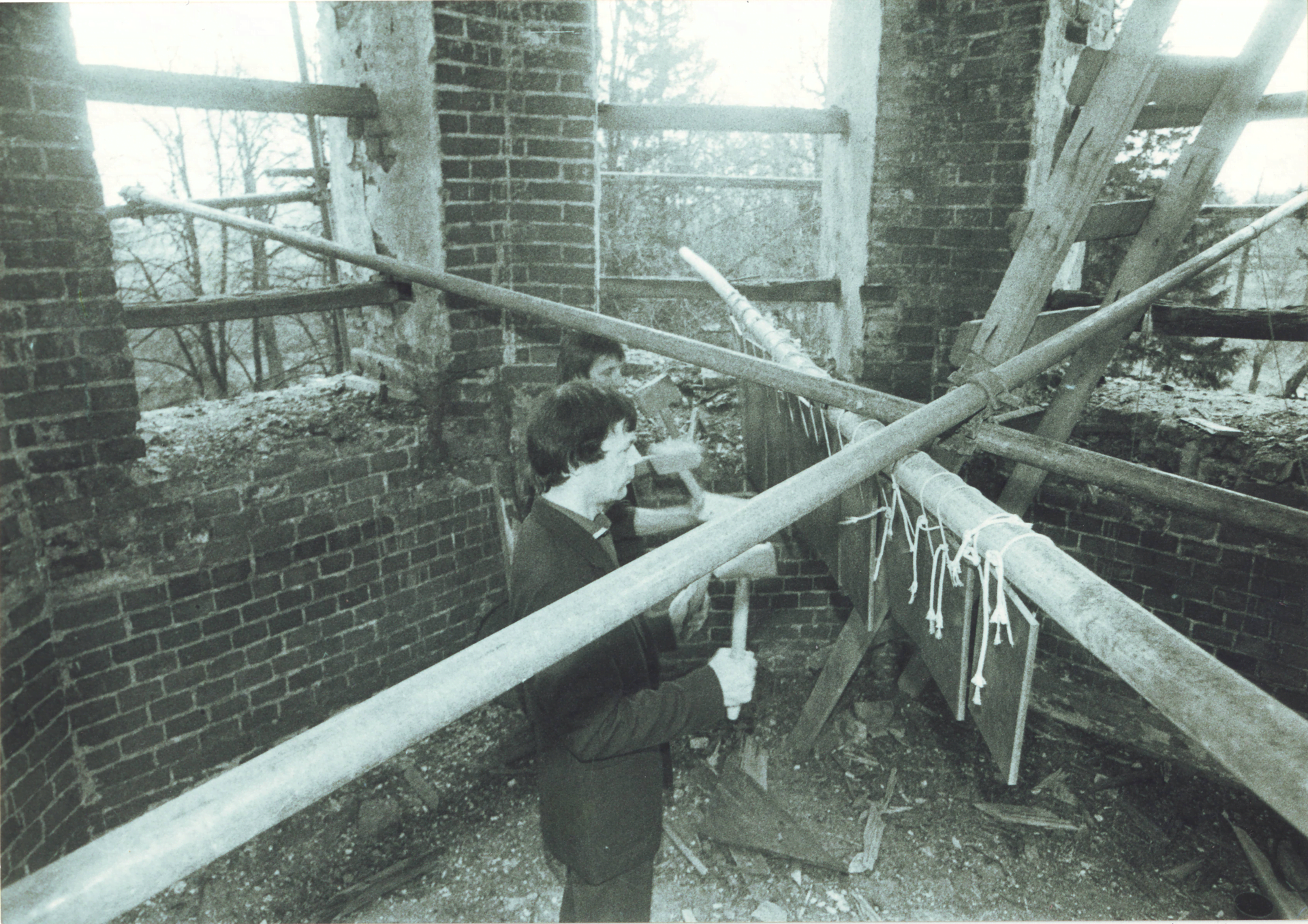

Металлические доски тогда не использовали, так как они издавали слишком громкий звук и привлекали внимание, нежелательное во времена гонений на христиан, а также потому, что металлические колокола и колокольчики имели Александр Жихарев и первые била. 1988 г.

репутацию «языческих» атрибутов. Постепенно эта традиция — ударом в било призывать людей на богослужение — прочно закрепилась на православном Востоке, где долгое время не прибегали к употреблению колоколов как таковых, следуя примеру Византии. В западно-христианской традиции, наоборот, била не прижились, так как скоро были вытеснены колоколами. Лишь на Страстной неделе, в так называемый «пост колоколов» (с четверга по субботу), когда по канону запрещено было звонить в колокола, западные христиане для призыва на богослужение использовали деревянные била.

На Русь била пришли в Х веке из Византии вместе с христианством и всем строем богослужения. Первые письменные упоминания о них относятся к XI веку. При этом славяне назывании билом только деревянные инструменты, а металлические аналоги были известны как клепала. В Киевской Руси не было тех пород дерева, из которых можно было бы создавать звучные инструменты, поэтому значительно больше были распространены железные или медные клепала, чем деревянные била.

Первое упоминание о билах датируется 1074 годом и связано со смертью Св. Феодосия Печерского, игумена Кие-во-Печерского монастыря. Как повествует летопись, Феодосий после пасхального богослужения смертельно заболел и после пяти дней болезни наказал братии вынести его во внутренний двор.

Приблизительно в седьмом часу вечера братья положили его на салазки и вывезли перед храмом. Там он попросил созвать всех монахов, которые, чтобы исполнить его просьбу, стали ударять в било. В том же году било упоминается еще раз: в повествовании о монахе Матвее Прозорливом сказано, что он, выходя из церкви, «седе, опочивая под билами». Далее источники пестрят упоминаниями бил.

К колоколам на Руси долгое время от-носились с недоверием, так как они ассоциировались с католичеством, «латинством». Однако постепенно била остались лишь в монастырях и старообрядческих скитах, в миру полностью сменившись колоколами. В других же странах мира било не исчезло и призывает народ на богослужение по сей день.

Било иконное

В конце ХХ века в нашей стране било получило второе рождение. Возникнув из небытия благодаря таланту Александра Жихарева, полузабытый старый сигнальный инструмент превратился в совершенно новый — музыкальный. Их роднит между собой лишь принцип — удар молоточком по подвешенному предмету да название, которое мистическим образом прижилось для обозначения бронзовых пластин. Древне-русское било обладало скудными исполнительскими возможностями: на нем не могла звучать мелодия, так как не существовало ни той формы, ни материала, которые создали бы красивый мелодичный звук. На современных жихаревских билах можно исполнить абсолютно любое музыкальное произведение!

Александр Иванович — самоучка в полном смысле этого слова, у него нет ни музыкального, ни инженерного образования. Однако захватившая его в молодости страсть к поиску чистого и сильного звука оказалась настолько сильна, что он самостоятельно изучил многие книги по музыкальной акустике и колокололитейному делу и даже в течение десятилетия сам отливал колокола. Но их звук его не удовлетворил, большие колокола не звучали так, как ему хотелось, и он продолжил свой поиск совершенного звука, перепробовал все возможные формы, но все они звучали некрасиво, неблагозвучно.

Наконец в 1988 году он нашел единственную оптимальную форму, которая сумела дать искомый гармоничный и приятный человеческому слуху звук, — прямоугольную. Секрет благозвучности жихаревских бил заключается в найденной мастером пропорции. Только при таких соотношениях сторон рождается требуемое консонирующее трезвучие, в результате которого каждая из пластин звучит одновременно тремя тонами одного наименования, но из разных октав. На слух это явление невозможно распознать, его фиксируют лишь акустические приборы, тогда как человек просто испытывает удивительно приятные ощущения. К этому акустическому явлению — возникновению Троицы в звуке — на протяжении веков стремились все мастера, отливавшие колокола.

Форма бил позволяет не только извлекать изумительный звук, но и облегчает их транспортировку и помогает экономить металл: для била нужно во много раз меньше бронзы, чем для колокола. Физика подтверждает, что каждый предмет обладает так называемы-ми «точками покоя». Это точки, которые никогда не затрагивают звуковые вибрации, поэтому они всегда остаются в состоянии покоя. Александр Иванович изобрел специальный прибор, при помощи которого можно найти точки покоя на любом плоском предмете. Оказалось, что на теле била таких точек четы-ре, и добиться идеального, неискаженного звука можно в том случае, если веревка-подвес пройдет именно сквозь эти точки.

Если язык колокола прикреплен к нему на всю жизнь, то ударные молотки путешествуют от одного била к другому и могут быть изготовлены из самых разных материалов: дерева, резины, пластмассы, свинца, стали, медных сплавов, алюминия. За счет смены молотков вариация звука одного и того же била может быть практически бесконечной.

Другая особенность бил — их более низкий звук по сравнению с колоколами.

Как известно, низкие тона колоколов влияют на человека более благоприятно, чем высокие.

Била гораздо более певучи, чем коло-кола. В результате обработки колокольной бронзы на прокатном стане кристаллическая решетка металла приобретает идеальную структуру и вместе с ней — особые акустические свойства.

Если у хороших колоколов звук длится 20−30 секунд, то била в среднем звучат обычно одну-две минуты! Александр Жихарев утверждает, что можно ударить по билам специальным молотком, потом поставить чайник, вскипятить его, заварить чай и выпить стакан — а било все будет звучать и звучать! Подобной «певучестью» не обладает никакой другой музыкальный инструмент мира.

Также била обладают невероятной звучностью — их «пение» слышно на значительном расстоянии. Символично, что «плоские колокола» в прямом смысле вечны: они не расстраиваются, в отличие от других музыкальных инструментов, и не подлежат коррозии: даже через тысячелетия они будут звучать в своем первозданном виде!

Перед человеком, который исполняет музыку на билах, открываются поистине безграничные возможности выражения гармоничного звука, позволяющие превратить игру на билах в настоящее искусство. Александр Иванович и его единомышленники создали маленький ансамбль «Поющая бронза». Они исполняют на звоннице из бил собственные импровизации, классику, всенародно любимые мелодии — в свое удовольствие и к восхищению окружающих.

Жихарева приглашают давать концерты в самые разные уголки России и мира, он дважды побывал в Индии, где проводил мастер-класс по изготовлению каменных бил. И везде он производит сенсацию — потому что до сих пор подобных звуков мир не слышал.

Александр Иванович продолжает искать новые формы и материалы, в частности осваивает хрусталь и акустические породы камней (гранит). Сегодня он делает била на заказ для храмов, частных лиц, музыкальных коллективов. В 2000 году для церкви села Акулово Одинцовского района было изготовлено самое большое в мире било весом более двух тонн, получившее за свои размеры название «Царь-Било», Теоретически по высоте звучания оно соответствует 110-тонному колоколу, хотя такового не существует в природе — ведь отлить колокол столь гигантского размера невозможно.

Било Жихарева — не только музыкальный инструмент, но и лекарство.

Многие слушатели говорят о заметном улучшении самочувствия и даже об исцелении от тяжелых болезней после прослушивания этих звуков, что подтверждают европейские психотерапевты, активно приобретающие била для лечения своих пациентов. Научные исследования механизма звукотерапии еще впереди, слишком новое это явление, однако его можно объяснить при помощи философии: мелодия звонницы из плоских колоколов переносит слушателей в незапамятное детство, снимая с них переживания как негативные наслоения времени, и за мысленным «омоложением» следует физическое —

• человек возвращается к первозданному чистому состоянию, исцеляется.

Звонница из бил стала поистине народным инструментом еще и потому, что приобщиться к нему может каждый: красивая и неожиданно правильная мелодия возникает, даже если просто ударить наобум по нескольким билам. Происходит волшебство: музыкальное искусство перестает быть чем-то недосягаемым, уделом избранных, люди самых разных профессий и возраста могут почувствовать себя творцами. После концерта на билах к Жихареву постоянно обращаются слушатели с просьбой изготовить била для них, для души.

Не верится, что ей всего двадцать лет — эта музыка настолько понятна, проста и естественна, будто существовала всегда. В простоте и кроется гений: музыка органично встроена в окружающий мир, в природу, историю.

Анна ТОЛСТЕНКО

Журнал Этносфера

1(148)201

Стр.44−46

Приходите по выходным в парк Коломенское. Еще на дорожке, у церкви Казанской иконы Божией Матери, вы услышите, как переговариваются старинные дубы и липы, как вторит им ветер над изгибом Москвы-реки, как ликует все сущее, растворяясь в небесной лазури и лучах щедрого солнца. Сливаясь в один аккорд, поющая бронза разносит волшебную мелодию, издалека напоминающую колокольный перезвон. Однако, подойдя поближе, к пригорку подле храма Вознесения, вы уловите разницу: звук этот тоньше, мягче, богаче, многослойнее и пронзительнее колокольного.

В отличие от колокольного звона, отрывистого, устремленного ввысь и принадлежащего небу, эта музыка более плавная, она будто стелется по земле, нежно обволакивая все на своем пути и проникая вглубь души.

Александр Жихарев создал свой не-повторимый, поражающий чудесной умиротворяющей музыкой инструмент всего двадцать лет назад. Его звонница — большая деревянная рама, на которой на мягких веревочных подвесах — плоские прямоугольные бронзовые пластины — била. Их размер — от нескольких сантиметров до метра. Чтобы извлечь звук, по ним нужно бить специальными молоточками. Обычно используют одновременно три-четыре звонницы с билами разного калибра. На них могут играть несколько звонарей, создавая удивительное многоголосное произведение. Сам автор никак не может придумать название своему детищу, поэтому пока Жихарев и его единомышленники обходятся достаточно громоздким названием «звонница из бил (плоских колоколов)».

Само слово «било» — древнерусское и напоминает о родителе, предтече колокола. Корень этого слова указывает на то, что это был ударный инструмент, наподобие барабана. Однако отождествлять изобретение Жихарева с древне-русским билом — грубая ошибка, между ними существует принципиальная разница.

И повелел Сергий звонить в било

Била существовали не только в Древ ней Руси: в Средние века их можно было встретить во всех православных странах, в Грузии, Армении, Эфиопии, в странах Ближнего Востока и на Севере Африки. В каждой стране била называли по-своему. А назначение всех бил было одинаковым: ударами созывать людей на общее дело — молитву, трапезу, оповещать о тревоге, пожаре, горе и радости.

Била имели самую разную форму: коромысло, трапеция, овал, даже ангельские крылья. Делали их из дерева, камня, меди, чугуна. В иудейских синагогах в Средние века использовали деревянные била в форме рога. Как повествует один из ранних хадисов, христианское било едва не было заимствовано мусульманами: Мухаммед был поставлен перед выбором, использовать ли било — накус или еврейский рог шофар, но все же предпочел созывать на богослужение голосом (азан).

В христианской традиции била появились в первые века в Римской империи, где было принято созывать народ к молитве при помощи удара колотушками по деревянным или каменным доскам.

Металлические доски тогда не использовали, так как они издавали слишком громкий звук и привлекали внимание, нежелательное во времена гонений на христиан, а также потому, что металлические колокола и колокольчики имели Александр Жихарев и первые била. 1988 г.

репутацию «языческих» атрибутов. Постепенно эта традиция — ударом в било призывать людей на богослужение — прочно закрепилась на православном Востоке, где долгое время не прибегали к употреблению колоколов как таковых, следуя примеру Византии. В западно-христианской традиции, наоборот, била не прижились, так как скоро были вытеснены колоколами. Лишь на Страстной неделе, в так называемый «пост колоколов» (с четверга по субботу), когда по канону запрещено было звонить в колокола, западные христиане для призыва на богослужение использовали деревянные била.

На Русь била пришли в Х веке из Византии вместе с христианством и всем строем богослужения. Первые письменные упоминания о них относятся к XI веку. При этом славяне назывании билом только деревянные инструменты, а металлические аналоги были известны как клепала. В Киевской Руси не было тех пород дерева, из которых можно было бы создавать звучные инструменты, поэтому значительно больше были распространены железные или медные клепала, чем деревянные била.

Первое упоминание о билах датируется 1074 годом и связано со смертью Св. Феодосия Печерского, игумена Кие-во-Печерского монастыря. Как повествует летопись, Феодосий после пасхального богослужения смертельно заболел и после пяти дней болезни наказал братии вынести его во внутренний двор.

Приблизительно в седьмом часу вечера братья положили его на салазки и вывезли перед храмом. Там он попросил созвать всех монахов, которые, чтобы исполнить его просьбу, стали ударять в било. В том же году било упоминается еще раз: в повествовании о монахе Матвее Прозорливом сказано, что он, выходя из церкви, «седе, опочивая под билами». Далее источники пестрят упоминаниями бил.

К колоколам на Руси долгое время от-носились с недоверием, так как они ассоциировались с католичеством, «латинством». Однако постепенно била остались лишь в монастырях и старообрядческих скитах, в миру полностью сменившись колоколами. В других же странах мира било не исчезло и призывает народ на богослужение по сей день.

Било иконное

В конце ХХ века в нашей стране било получило второе рождение. Возникнув из небытия благодаря таланту Александра Жихарева, полузабытый старый сигнальный инструмент превратился в совершенно новый — музыкальный. Их роднит между собой лишь принцип — удар молоточком по подвешенному предмету да название, которое мистическим образом прижилось для обозначения бронзовых пластин. Древне-русское било обладало скудными исполнительскими возможностями: на нем не могла звучать мелодия, так как не существовало ни той формы, ни материала, которые создали бы красивый мелодичный звук. На современных жихаревских билах можно исполнить абсолютно любое музыкальное произведение!

Александр Иванович — самоучка в полном смысле этого слова, у него нет ни музыкального, ни инженерного образования. Однако захватившая его в молодости страсть к поиску чистого и сильного звука оказалась настолько сильна, что он самостоятельно изучил многие книги по музыкальной акустике и колокололитейному делу и даже в течение десятилетия сам отливал колокола. Но их звук его не удовлетворил, большие колокола не звучали так, как ему хотелось, и он продолжил свой поиск совершенного звука, перепробовал все возможные формы, но все они звучали некрасиво, неблагозвучно.

Наконец в 1988 году он нашел единственную оптимальную форму, которая сумела дать искомый гармоничный и приятный человеческому слуху звук, — прямоугольную. Секрет благозвучности жихаревских бил заключается в найденной мастером пропорции. Только при таких соотношениях сторон рождается требуемое консонирующее трезвучие, в результате которого каждая из пластин звучит одновременно тремя тонами одного наименования, но из разных октав. На слух это явление невозможно распознать, его фиксируют лишь акустические приборы, тогда как человек просто испытывает удивительно приятные ощущения. К этому акустическому явлению — возникновению Троицы в звуке — на протяжении веков стремились все мастера, отливавшие колокола.

Форма бил позволяет не только извлекать изумительный звук, но и облегчает их транспортировку и помогает экономить металл: для била нужно во много раз меньше бронзы, чем для колокола. Физика подтверждает, что каждый предмет обладает так называемы-ми «точками покоя». Это точки, которые никогда не затрагивают звуковые вибрации, поэтому они всегда остаются в состоянии покоя. Александр Иванович изобрел специальный прибор, при помощи которого можно найти точки покоя на любом плоском предмете. Оказалось, что на теле била таких точек четы-ре, и добиться идеального, неискаженного звука можно в том случае, если веревка-подвес пройдет именно сквозь эти точки.

Если язык колокола прикреплен к нему на всю жизнь, то ударные молотки путешествуют от одного била к другому и могут быть изготовлены из самых разных материалов: дерева, резины, пластмассы, свинца, стали, медных сплавов, алюминия. За счет смены молотков вариация звука одного и того же била может быть практически бесконечной.

Другая особенность бил — их более низкий звук по сравнению с колоколами.

Как известно, низкие тона колоколов влияют на человека более благоприятно, чем высокие.

Била гораздо более певучи, чем коло-кола. В результате обработки колокольной бронзы на прокатном стане кристаллическая решетка металла приобретает идеальную структуру и вместе с ней — особые акустические свойства.

Если у хороших колоколов звук длится 20−30 секунд, то била в среднем звучат обычно одну-две минуты! Александр Жихарев утверждает, что можно ударить по билам специальным молотком, потом поставить чайник, вскипятить его, заварить чай и выпить стакан — а било все будет звучать и звучать! Подобной «певучестью» не обладает никакой другой музыкальный инструмент мира.

Также била обладают невероятной звучностью — их «пение» слышно на значительном расстоянии. Символично, что «плоские колокола» в прямом смысле вечны: они не расстраиваются, в отличие от других музыкальных инструментов, и не подлежат коррозии: даже через тысячелетия они будут звучать в своем первозданном виде!

Перед человеком, который исполняет музыку на билах, открываются поистине безграничные возможности выражения гармоничного звука, позволяющие превратить игру на билах в настоящее искусство. Александр Иванович и его единомышленники создали маленький ансамбль «Поющая бронза». Они исполняют на звоннице из бил собственные импровизации, классику, всенародно любимые мелодии — в свое удовольствие и к восхищению окружающих.

Жихарева приглашают давать концерты в самые разные уголки России и мира, он дважды побывал в Индии, где проводил мастер-класс по изготовлению каменных бил. И везде он производит сенсацию — потому что до сих пор подобных звуков мир не слышал.

Александр Иванович продолжает искать новые формы и материалы, в частности осваивает хрусталь и акустические породы камней (гранит). Сегодня он делает била на заказ для храмов, частных лиц, музыкальных коллективов. В 2000 году для церкви села Акулово Одинцовского района было изготовлено самое большое в мире било весом более двух тонн, получившее за свои размеры название «Царь-Било», Теоретически по высоте звучания оно соответствует 110-тонному колоколу, хотя такового не существует в природе — ведь отлить колокол столь гигантского размера невозможно.

Било Жихарева — не только музыкальный инструмент, но и лекарство.

Многие слушатели говорят о заметном улучшении самочувствия и даже об исцелении от тяжелых болезней после прослушивания этих звуков, что подтверждают европейские психотерапевты, активно приобретающие била для лечения своих пациентов. Научные исследования механизма звукотерапии еще впереди, слишком новое это явление, однако его можно объяснить при помощи философии: мелодия звонницы из плоских колоколов переносит слушателей в незапамятное детство, снимая с них переживания как негативные наслоения времени, и за мысленным «омоложением» следует физическое —

• человек возвращается к первозданному чистому состоянию, исцеляется.

Звонница из бил стала поистине народным инструментом еще и потому, что приобщиться к нему может каждый: красивая и неожиданно правильная мелодия возникает, даже если просто ударить наобум по нескольким билам. Происходит волшебство: музыкальное искусство перестает быть чем-то недосягаемым, уделом избранных, люди самых разных профессий и возраста могут почувствовать себя творцами. После концерта на билах к Жихареву постоянно обращаются слушатели с просьбой изготовить била для них, для души.

Не верится, что ей всего двадцать лет — эта музыка настолько понятна, проста и естественна, будто существовала всегда. В простоте и кроется гений: музыка органично встроена в окружающий мир, в природу, историю.

Анна ТОЛСТЕНКО

Журнал Этносфера

1(148)201

Стр.44−46